MUSTAPHA SAHA

Cosmogonie picturale d’Ilham Laraki Omari

Par Mustapha Saha

Février 2019. Art Capital dans l’imposante enceinte du Grand Palais à Paris. L’œuvre atypique, inclassable, d’Ilham Laraki Omari, dans le Salon du dessin et de la peinture à l’eau, intrigue les visiteurs, interpelle les amateurs, interloque les commentateurs. Le titre annonce l’énigme. « Les Sept temps » sont des paliers initiatiques. Le sept, nombre sacré par excellence, ne désigne-t-il pas la totalité en mouvement, l’unité des contraires, le cycle accompli, l’achèvement du monde, l’accomplissement des âges, le passage du connu à l’inconnu, la renaissance à l’indicible ? Chaque chose essentielle possède six côtés et une ipséité, sa caractéristique propre. Les six prédispositions de l’intelligence, équivalentes aux couleurs de l’arc-en-ciel, se complètent par la connaissance suprasensible(ghiaba) dont les nuances se synthétisent dans la blancheur. Le message renvoie, de toute évidence, aux sept étapes de la voie mystique, « Les Sept vallées », décrites par Farid Eddine Attar dans « Le Langage des oiseaux » : « La première est la recherche (talab) / La deuxième est l’amour (ichq) / La troisième est la connaissance (ma’rifat) / La quatrième est l’autonomie (istignâ) / La cinquième est l’unité (tawhîd) / La sixième est l’émerveillement (hayrat) / La septième est le dénuement (faqr) ».

La technique mixte, qui consume et dissout les couleurs dans la bichromie du noir et du blanc, code d’emblée la grammaire plastique. Les spirales, les volutes, les vortex, les hélices, esquisses d’aiguilles de pendules, les engrenages, les sillages, traces luminescentes sur surface iridescente, sont autant d’indices du parcours mystique. L’incandescence se devine sous membrane obscure. Jeu de pistes du visible et de l’invisible. Tours et détours cinétiques. Se restitue, dans l’épure, l’empreinte extatique. Se côtoient des suites sibyllines, ajustées en lignes calligraphiques. Le regard insistant s’embarque dans des oscillations hypnotiques. Frémissements de vagues. Quand l’imprévisible prend forme mathématique, la raison voltige et divague. Le mystère ontologique s’entrevoit, dans la juxtaposition désordonnée des nombres et des signes. L’être intérieur se découvre dépositaire de l’humanité entière, de ses finitudes et de ses infinitudes, de ses matérialités et de ses sacralités. Le divin se cache, selon la tradition prophétique, derrière soixante-dix mille voiles. Le soufisme indique la trajectoire. L’âme (nafs), dans sa progression spirituelle, passe d’état en état (hâl), franchit l’une après l’autre les stations(maqâm) pour approcher la félicité. L’existence entraperçoit les passages vers la plénitude, s’aimante d’énergétique quiétude, vacille entre incertitude et béatitude. Première prouesse. Le temps se transfigure en image, se dessine en creux, s’éloigne et se dissimule au fur et à mesure qu’il se simule, s’aiguillonne et se stimule dans sa fuite vers l’insaisissable. L’artiste le pressent et l’exprime dans sa réceptivité sensitive. Le dialogue avec l’ineffable bascule immanquablement dans le vertige. L’œuvre substantiellement statique donne l’impression d’une étourdissante dynamique. Se visualise une étrange locomotive sur rails cosmiques.

L’œuvre éveille des souvenances lyriques. Des livres lus et relus, patiemment déchiffrés dans leurs philosophies allégoriques, s’ouvrent et se referment dans la tête. « Le Pavillon des Sept Princesses » de Nezami s’invite dans les réminiscences. Pérégrination physique et métaphysique d’un prince, nommé Bahram, en quête de rédemption. Sept récits narrés par ses sept épouses, logées sous des coupoles astrales aux couleurs de leurs signes stellaires. Rituel de réparation d’un monarque revenu de ses victoires terrestres, tourmenté par ses sanglantes conquêtes, qui se laisse guider sur la voie de la sagesse. Bahram passe successivement ses nuits avec l’indienne Fourak sous coupole noire comme Saturne, la byzantine Homay sous coupole jaune or comme le soleil, l’ouzbèque Pari sous coupole verte comme la lune, la slave Nasrine-nouche sous coupole rouge comme Mars, la maghrébine Azaryoune sous coupole turquoise comme Mercure, la chinoise Yaghmâ-nâz sous coupole grise comme Jupiter, la persane Dorosti sous coupole blanche comme Vénus. Bahram tire les leçons des contes rapportés par ses princesses, châtie son vizir tyrannique et disparaît dans les ténèbres d’une mystérieuse grotte. Comment ne pas s’émerveiller, au-delà de l’enseignement anagogique, devant cet essai de diversalisme et d’interculturalité avant la lettre ?

La libération de la femme dans les sociétés obscurantistes, stérilisées par les fanatismes, fossilisées par plusieurs siècles d’ignorantisme, indissociable de l’émancipation de l’artiste des entraves morales, passe fertilement par l’immanence soufiste, la démystification des falsifications théologiques, le dépassement des dualités séparatives. Le machisme préfabrique l’inégalité des sexes, façonne, dans une dialectique du maître et de l’esclave, une altérité féminine factice, renvoyée à l’animalité de la femelle. La phallocratie s’impose socialement par la négation de la moitié de l’humanité. La différenciation entre hommes et femmes n’est pas biologique, mais culturelle. L’emblématique sentence de Simone de Beauvoir (Le Deuxième sexe) « On ne naît pas femme, on le devient » rejoint l’authentique conception soufie, hors pervertissements idéologiques. Les hagiographies débordent de saintes femmes soufies au deuxième et troisième de l’Hégire avant qu’elles se raréfient dans les siècles suivants. Dans l’islam des lumières, les femmes occupent d’éminentes places de guides spirituels. Rabia al Adawiya de Bassorah tient des séminaires dans sa modeste demeure, suivis par les hommes de savoir et de pouvoir. L’un des plus grands philosophes mystiques, Mouhyiddine Ibn Arabi, surnommé « le plus grand maître » (Cheikh al-Akbar) et « Le fils de Platon » (Ibn Aflatoun), est le disciple préféré d’une savante sévillane, Fatima bint ibn Mouthanna. Ce qui explique qu’Ibn Arabi considère la féminité comme le véhicule parfait de la contemplation spirituelle. Dans son livre « L’Interprète des désirs », Ibn Arabi décrit le divin féminin dans de nombreuses paraboles. L’amour divin et l’amour profane se confondent dans la figure d’une persane, prénommée Nizhâm (harmonie), qui personnifie, par sa pureté et sa beauté, la sagesse divine régissant l’univers.

Le contraste absolu du noir et du blanc reflète l’acte même de création artistique entre interrogations stressantes et trouvailles saisissantes. Le noir est une couleur ambivalente, légère comme l’atmosphère sidérale, torpide comme l’opacité minérale. La phosphorescence noire annonce, dans le soufisme, le stade suprême de l’éblouissement, l’abstraction de soi, la fusion dans le tout. La réverbération blanche répercute la lumière intérieure. Se décèlent dans le tableau d’Ilham Laraki Omari des formes volantes. S’évoque la fable soufie des oiseaux blancs et des oiseaux noirs. Les humains sont des murailles dressées les unes face aux autres, des remparts percés de nids d’oiseaux blancs, qui sèment les bonnes pensées et les bonnes paroles, et de nids d’oiseaux noirs qui répandent les mauvaises pensées et les mauvaises paroles. S’imaginent deux personnages. Le premier se persuade que le second lui veut du mal. Il lui envoie son oiseau noir chargé des pires intentions. Quand l’ennemi supposé est dépourvu de toute hostilité, l’oiseau émissaire cherche en vain un nid noir vacant dans son mur et revient comme un boomerang. Le suspicieux malfaisant finit par être empoisonné par son propre venin. Si le récepteur est lui-même animé de préméditations malsaines, les nids noirs se libèrent de chaque côté pour accueillir l’entreprise de destruction mutuelle. Leurs missions délétères accomplies, les oiseaux noirs retournent à leurs nids d’origine pour achever l’anéantissement de leurs commanditaires. Le même processus s’effectue, avec des effets inverses, quand les oiseaux blancs sont lâchés. Les oiseaux blancs, combien même ne sont-ils pas reçus, réintègrent notre être avec leur énergie bénéfique. Nous sommes responsables et comptables de nos bénédictions et de nos malédictions.

La physiologie soufie se fonde souvent sur le septénaire. Achraf Jahangir Semnani recense sept enveloppes subtiles qui correspondent chacune à la typification d’un prophète dans le microcosme humain. Adam est représenté en noir mat, Noé en bleu, Abraham en rouge, Moïse en blanc, David en jaune, Jésus en noir lumineux, Mohammed en vert. Chaque être est la somme de tous les prophètes, la combinaison de toutes les couleurs, la concentration des nobles valeurs. Se profile le concept platonicien d’anamnèse. Chaque humain est la mémoire de toutes les mémoires, dépositaire de tous les savoirs anciens, qu’il retrouve par enchantement, à son propre étonnement, dans les idées lumineuses qui traversent son esprit. L’art, la poésie révèlent des connaissances enfouis dans l’inconscient collectif depuis la nuit des temps. La mémoire(mnémosyne) n’est-elle pas la mère des neuf muses qui président aux beaux-arts. La pensée est incapable de remonter à la source qui la fait connaissante, et pour représenter le surgissement de son savoir étrange, elle recourt aux images, aux métaphores, aux paraboles, aux transferts analogiques, aux figures iconiques. La pensée mobilise ses médiations fantasmagoriques. Elle transpose ce qui la dépasse dans les légendes et les récits mythologiques. Demeure dans l’élan mystique, la remembrance séculaire, la révélation oraculaire, la fulguration véhiculaire. Dans Phèdre, Socrate nous apprend que les âmes étaient jadis dotées d’ailes, qui leur permettaient de voler jusqu’aux limites du cosmos, parmi les étoiles fixes, de passer la tête à travers l’ultime barrière et de contempler les vérités éternelles.

L’art s’insinue dans l’inexplicable par la brèche entrouverte de la relativité. Pour Albert Einstein, l’espace et le temps ne sont pas absolus. Ils sont totalement liés dans la quatrième dimension. Ils sont déformables. La gravité n’est qu’une propriété géométrique. Le temps ne se meut pas à la même vitesse sur la terre et dans le ciel. Cette même relativité a permis l’invention de la télévision. Dans l’écran à tube cathodique, les images sont suscitées par le flux d’électrons percutant une plaque électroluminescente. La lumière est déclenchée par chaque stimulation. Les particules élémentaires, porteuses d’une charge électrique négative, accélérés à grande vitesse, déviées par des bobines génératrices d’un champ magnétique, ciblent et combinent des points précis pour reproduire des images intelligibles.

L’art taquine l’ultime frontière, prospecte l’insondable, au-delà des supercordes modulatoires, des membranes vibratives, des réceptivités pulsatives. Les quarks et les électrons se manifestent par leurs lueurs. Les motifs se contractent, creusent leur profondeur dans l’impénétrable nébulosité. L’imaginaire reconstitue, à sa guise, l’indécelable. Se convoque à l’esprit le mythe grec des trois Hespérides, nymphes du couchant, filles d’Atlas, pétrifié en montagnes marocaines. Nyx, la nuit, est l’une de leurs mères présumées. Leur résidence est un jardin fabuleux, un verger miraculeux, dans la vallée de Loukkos près de Larache. Les Hespérides, gardiennes du pommier aux fruits d’or, confié à leur garde par la déesse Héra, s’y alimentent subrepticement, comme l’artiste puise l’inspiration dans sa musette magique sans savoir son secret. Le mystère de la couleur unique de l’or, que la mythologie chinoise identifie à la sueur du soleil, s’éclaire aussi par la relativité. L’atome d’or, lourd et massif, comporte un noyau de soixante-dix-neuf protons et de soixante-dix-neuf électrons tournant sur plusieurs orbites, comme les planètes autour d’une étoile. Les électrons à proximité du centre apparaissent plus proches les uns des autres à cause de la contraction des longueurs, qui influence leur absorption et leur réflexion des ondes. Les atomes d’or reflètent ainsi la brillance entre le jaune et le rouge, et déclinent leur extraordinaire scintillance au lieu de s’engouffrer dans l’ultraviolet et le spectre non-visible de la lumière.

L’écriture picturale d’Ilham Laraki Omari s’inscrit instinctivement dans le langage quantique, qui rejoint l’inspiration prophétique. La quête spirituelle assimile les découvertes scientifiques. Le temps, qui détermine le déroulement des événements selon un ordre chronologique, se fige dans son passé, se volatilise dans son présent, s’augure dans son futur, n’est qu’une intuition humaine, sans fondement physique. L’écoulement linéaire d’une origine indéfinissable vers un devenir indéterminable n’existe que dans notre perception. L’horloge maîtresse de l’univers d’Isaac Newton n’est qu’une projection cognitive. L’espace-temps est finalement une infinité d’informations fragmentaires dont découle, entre autres, les courbures explicatives de la gravité (Mark Van Raamsdonk). La véritable équation cosmique, la « théorie du tout », échappe à toute mesure dimensionnelle. L’univers est une éternelle immuabilité.

Mustapha Saha

Sociologue, poète, artiste peintre

DJEMILA

Par Elisabeth Bouillot et Mustapha Saha

Départ de la Tour 106 des Minguettes, qui s’écroule, emportant avec elle l’urbaine sérialité des grands ensembles. Entre des parents incompréhensifs et une fratrie divisée, la petite fille regarde le ciel, plane entre être et néant. Elle écoute en boucle Barry white, Marvin Gaye, Donna Summer. La destinée s’augure musicale. Réminiscences sensitives à vie. Lycée en pointillés. Fugues par intermittences. Explorations du monde de la nuit. Danseuse sexy. Un frère la mouche au père autoritaire. Brutalités répétitives. Fuite sans retour. A quinze ans.

Paris, bien sûr. Djemila Khelfa débarque à l’improviste chez une grande sœur généreuse, amie de célébrités artistiques et littéraires. Michel Foucault entre autres. Adolescente des stratosphères, propulsée dans les hautes sphères. Jean-Luc Hennig, agrégé de grammaire, journaliste à Libération, rédacteur en chef du mythique Rolling Stone France, animateur sur Fréquence Gaie, auteur prolixe de livres sur la nuit, le sexe, la mort. Et toute sa bande, intempestive, provocatrice, fascinante. On les appelle « Les homos de Libé ». Des artistes et des intellectuels, argentins, brésiliens, latino-américains, s’agglomèrent dans les boîtes sulfureuses. Marcia Baila des Rita Mitsouko casse les codes de la variété. Catherine Ringer et Fred Chichin mettent le feu aux planches. Cœur brûlant du Paris transgressif. Triangle magique de l’art volcanique avec New York et Berlin. Panam conquise en toute liberté. Sans domicile fixe. Logée chez Guy Hocqueghem, écrivain, romancier, journaliste, pamphlétaire redoutable, figure de proue de la cause homosexuelle, mort dans la force de l’âge, à quarante-deux ans, fauché comme tant d’autres par le virus maudit du sida. Et son compagnon Copi, argentin flamboyant, dramaturge, écrivain, dessinateur consacré, acteur délirant, porte-voix emblématique du mouvement gay, également foudroyé par le sida à quarante-huit ans. Une force de frappe artistique incroyable. Avec la transsexuelle Marie France. Hélène Hazera, journaliste, actrice, réalisatrice, productrice, passionnée de musique arabo-andalouse, qui signe ses articles dans Libé uniquement de ses initiales HH.

Les survivants créent Act Up dans les années quatre-vingt-dix pour panser les plaies des années terribles. Djemila témoigne : « J’apprends, dans ce milieu iconoclaste, à me défaire des idées reçues, des jugements préconçus, des préjugés inculqués des éducations vermoulues. J’ai conscience de ma chance. J’évolue dans une avant-garde qui brûle de mille feux pour ouvrir de nouveaux horizons ». Serge Kruger est l’indéfectible ami de toujours, le frère, le père, le complice des quatre cents coups. Il a la classe du blouson noir attardé et l’excentricité de l’artiste moutardé. Mon baptême musical s’initie dans sa maison de la rue « Aux Ours », baignée de vapeurs artificielles. La fête permanente. Les joins partagés comme des calumets de la paix. Les virées nocturnes. Les léthargies diurnes. Et la musique avant tout. La musique possession. La musique qui entre, par chaque pore dans le corps. La musique qui électrise les fibres inaccessibles. La transe. L’hystérie libératrice. Le chant. A se déchirer les cordes vocales. Le cri primal. Le corps s’électrise. Le corps s’explose dans les impasses désertes, les caves obscures, les cambuses attractives. La société, tout autour, se technocratise, se robotise, se déshumanise.

Les Halles en pleine métamorphose, quartier général du groupe de loulous-artistes en rupture de ban. Destruction des fabuleux pavillons Baltard. Immeubles historiques engloutis par les bulldozers. Crime patrimonial à grande échelle. Eviction pompidolienne des classes populaires. Trous géants, trous béants, cratères d’enfer, immortalisés par Marco Ferreri dans son western loufoque « Touche pas à la femme blanche ». Parodie de la bataille de Little Bighorn et de l’ethnocide des amérindiens. Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni sublimes dans la dérision. La bande de Serge Kruger, baptisée Les Freaks, taille sa mythologie dans la défluviation créative. On se réunit dans la brasserie Le Royal Mondétour, tenue par un auvergnat comme il se doit. L’on se retrouve aussi à vingt dans le Paris Halles. Repas à cinq francs. Qui dit mieux ?

« Les Rolling Stones de « Little Queenie », Hamilton Bohannon, batteur de Jimi Hendrix, père du dico-funk, tournent sans arrêt dans le Juxe Box. Les albums « Aladin Sane » de David Bowie, « Berlin » de Lou Reed, « Raw Power » des Stoogs, « Too Much Too Soon » de New York Dolls, précèdent la déferlante punk. De nouvelles tendances, de nouvelles modes, intempestives, ravageuses. Bientôt débarquent d’outre-Atlantique et d’outre-Manche Patti Smith, Elodie Lauten, les Ramones, les Sex Pistols, les Stinky Toys. Et la musique tribale d’Eddie Harris, du jazz fauve et farouche, des lancinations rythmiques entrecoupées d’accélérations vertigineuses. Danses saccadées jusqu’à perdre conscience. Scansions africaines et marocaines. Saltos dans l’inconnu. Basculement dans l’infini.

Djemila devient la première femme Disc Jockey. Elle endiable les platines à la Main Bleue, immense caveau enterré dans la banlieue rouge de Montreuil, au milieu des friches industrielles. Le Sex Machine de James Brown résonne à plein tube. Les sapeurs noirs se moussent et s’émoussent de la fine crème blanche, évadée des beaux quartiers. Une autre aventure se présente avec le magazine Façade. Djemila en devient copropriétaire, s’investit dans toutes les rubriques, dans tous les registres, la rédaction, l’iconographie, pose dans des photographies mythiques, mi-ange mi-démon, avec Mike Jagger, Bryan Ferry, Sophia Loren, Jack Nicholson. Andy Warhol trouve « Djemila parfaitement graphique, le prototype de la femme de l’an 2000 ».

Les portes du cinéma s’entrouvrent et se referment aussitôt. Deux rôles sur mesure passent sous le nez de Djemila. Elle est pressentie pour jouer dans « 37°2 le matin » de Jean-Jacques Beineix et « Sans toit ni loi » d’Agnès Varda, deux personnages faits pour elle, qu’elle a peut-être inspiré. Béatrice Dalle et Sandrine Bonnaire la coiffent sur le poteau. L’interminable série des occasions manquées commence.

Djemila se façonne une manière d’être, suggestive et fracassante, une silhouette fuselée, une attitude batailleuse et séduisante. Pantalons moulants, jupes coulantes, collants serrés et porte-jarretelles, chinés dans Les sex-shops. Des tenues extrêmes. Tantôt femme fatale, tantôt garçon manqué. Une relation esthétique avec elle-même et le monde. Icône, Muse, Sirène au Palace et aux Bains Douches. Thierry Mugler s’en contagionne. La haute couture la sollicite. Elle parade à contre-courant, mains sur les hanches. Pudeur lascive et décontraction subversive. Elle reste, les années passants, sur la même ligne artistique, inlassablement bercée par les sonorités musicales de Kraftwerk et la littérature de la Beat Generation. Combinaisons Survival, logos psychédéliques, élégance sauvage. Après un défilé underground, l’écrivain journaliste, Alain Pacadis, dandy gauchiste, disparu dans des circonstances troubles à trente-sept ans, surnomme le personnage public sans concessions « Djemila sans accent », symbole précurseur de l’interculturalité transversale et novatrice.

Elisabeth Bouillot et Mustapha Saha

MICHEL DE MONTAIGNE,

ARTISAN DE LA LAÏCITE DIVERSITAIRE

PAR MUSTAPHA SAHA

Michel de Montaigne travaille dans sa bibliothèque, nichée dans une tour de son château, où les œuvres d’Aristote, d’Avicennes (Ibn Sina), d’Averroès (Ibn Rochd) occupent une place centrale.« Je passe dans ma bibliothèque et la plupart des jours de ma vie et la plupart des heures du jour ». « Là, je feuillette à cette heure un livre, à cette heure un autre, sans ordre et sans dessein, à pièces décousues. Tantôt je rêve, tantôt j’enregistre et dicte, en me promenant, mes songes que voici ». Montaigne installe sa librairie, microcosme circulaire où la liberté se goûte dans la solitude, comme un poste stratégique, où il se protège des tumultes extérieurs et veille en même temps sur ses affaires. « Je m’égare, mais plutôt par licence que par mégarde ». « J’aime l’allure poétique, à sauts et à gambades ». L’esprit réfractaire retrouve toute sa créativité dans le vagabondage. Le tempérament rebelle s’abandonne à l’inspiration du moment. Les livres, miroirs du monde et de soi-même, sont des compagnons fidèles et secourables. Le vécu se contextualise sans fioritures. Le lecteur s’invite dans le laboratoire d’idées. Les poutres et les solives sont gravées de citations emblématiques. « Il n’est rien de certain que l’incertitude »(Pline). Les apophtegmes s’incrustent dans l’architecture. La pensée montaignienne évolue dans la synergie des contradictions, du doute méthodique, de la vigilance relativiste, de la sagesse stoïcienne, de l’attente tactique. Notre être, dans ses intrications profondes, n’est-il pas un mélange des mélanges ? Lucrèce, qui considère, comme son inspirateur Epicure, les sens comme uniques sources de connaissance, se sollicite comme référence. Les sens fournissent les clefs d’interprétation du réel, dessinent les cadres d’intelligibilité du factuel, guident l’agir contextuel. Montaigne s’installe dans l’hédonisme ascétique, carpe diem d’Horace en guise de lanterne, « Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain ».

L’art de vivre montaignien relie continuellement la médiation philosophante à la pratique quotidienne. Les consolations épicuriennes exorcisent les angoisses existentielles, les folies événementielles, les peurs convictionnelles. Le quadruple remède s’applique dans les actes ordinaires. Montaigne ne craint ni les dieux, ni les souffrances, ni l’inéluctable camarde. La première vocation du philosophe n’est-elle pas de guérir les humains des maux qui les accablent ? « Le plus effrayant des maux, la mort ne nous est rien : quand nous sommes, la mort n’est pas là, et quand la mort est là, c’est nous qui ne sommes pas » (Epicure, lettre à Ménécée). De la même manière, il faut se moquer du destin, qui n’est point le maître absolu des choses. Au-delà des prédispositions ataviques, la volonté particulière pilote la destinée singulière. L’existence autogérée est un projet continu. L’humanité fabrique elle-même ses malheurs parce qu’elle ne se contente pas de ses désirs naturels et nécessaires, largement suffisants pour satisfaire son bien-être physique et psychique, parce que la cupidité et la vénalité la poussent toujours plus loin dans la recherche des désirs non naturels et non nécessaires, ces maladies de l’âme instillées par l’égoïsme, ces propensions pathologiques à posséder et à dominer sans fin et sans besoin. Les discours politiques et les spéculations philosophiques, détachés des réalités mouvantes, ne sont que des rhétoriques stériles et des mystifications morales. Etrange résonance avec l’ère de l’insignifiance actuelle. « C’est une chose bien singulière que les choses en soient arrivées à ce point, dans notre siècle, que la philosophie, ce soit, jusque chez les gens de grande intelligence, un vain mot, chimérique, qui se trouve n’être d’aucune utilité ni d’aucune valeur et dans l’opinion commune et en fait ». Les modélisations abstraites excluent les subjectivités dynamisantes, imposent comme normes collectives des encadrements bureaucratiques, des conventions oppressives, des institutions répressives. La raison uniformisatrice, pouvant tenir deux positions contraires sans que l’une ou l’autre soit fausse ou vraie, est renvoyée à son objectivisme équivoque. Démystification prémonitoire du pouvoir technocratique. Pour Montaigne, la complexité de la vie, à l’instar des combinaisons infinies de la nature, se reconnaît dans ses manifestations protéiformes et sans cesse renouvelées. Se démasque l’illusion unitariste des doctrines instituées en systèmes immuables. L’idéalisme, comme le rationalisme, n’accouche, dans ses applications arbitraires, que du dogmatisme.

La méthodologie montaignienne est fondamentalement laïque, profondément ancrée dans la corrélativité naturelle et la relativité culturelle. La laïcité, du grec laikos, peuple, et du latin laicus, peuple des croyants par opposition au clergé, est définie comme opinion plurielle de la multitude, traversée de perplexités et d’indécisions. Montaigne préconise une laïcité déliée de toutes les parties, régulée par l’impartialité arbitrale, s’inscrivant en droite ligne dans la séparation de la politique et de la religion, conçue par Averroès (Ibn Rochd). Les choses du ciel appartiennent au ciel, les choses de la terre appartiennent à la terre. La transcendance s’évite. L’immanence s’invite sans billet retour. La laïcité n’est pas une opinion, mais une protection des convictions personnelles, une garantie de l’égalité différentielle et des libertés individuelles. Depuis l’avènement du monothéisme, les lois civiles se sont faites, à son image, monolithiques, rigoristes, inflexibles. La parole révélée ne souffre aucune antithèse. Depuis la conversion de l’empereur Constantin au christianisme, en ce quatrième siècle où la pensée canonique étrangle les philosophies anciennes, le verbe évangélique commande la loi séculière, les sentences bibliques téléguident les préoccupations journalières. Le totalitarisme étatique se légitime par l’irréfutabilité théologique. Ce n’est qu’après la révolution française, proclamant la souveraineté du peuple fondée sur la volonté générale des citoyens, que la politique se désacralise, que la foi s’individualise. L’approche de Montaigne se distingue des formalisations législatives de la liberté de conscience par son souci d’associer indissociablement la diversité et la laïcité, de poser la réciprocité comme preuve d’équivalence et l’expérience de l’altérité comme épreuve de reconnaissance. Transition décisive d’une culture exclusive à une culture cumulative, d’une perception verticaliste du monde, justificatrice des strates discriminatoires, à une immersion transversale et communicationnelle dans les complexités vivantes. Nulle conviction ne peut se prévaloir d’une quelconque prédominance historique ou philosophique. Seule prime l’éthique proclamée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen. « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ».

Les écrits de Montaigne, malgré leur apparente hétérogénéité, présentent une cohérence d’ensemble malicieusement enchevêtrée de thèses antithétiques. Le dogme chrétien se ménage pour contourner la censure. Le bûcher s’évite au prix de loquacités préventives. Certes, les interrogations métaphysiques comblent les vides de la conscience face aux angoisses ontologiques, mais les considérations spirituelles ne sauraient se confondre avec les questions sociales, qui exigent des évaluations différentielles, des solutions concrètes et variétaires. Il n’est que des vérités circonstancielles, situationnelles. Nous ne connaissons Dieu que par les noms que nous lui attribuons, et ces noms lui sont extérieurs. Dieu est la complétude et la perfection, il n’a point besoin de nos prières pour être. « Puisque l’homme désirait tant s’égaler à Dieu, il eut mieux fait dit Cicéron, de ramener à lui les qualités divines et de les attirer ici-bas que d’envoyer là-haut sa corruption et sa misère ». Nous prenons les mots pour les choses et les choses pour les mots. « Nous sommes creux et vides. Ce n’est pas de vent et de mots que nous devons nous remplir. Nous avons besoin, pour nous réparer, d’une substance plus solide. C’est de beauté, de santé, de sagesse, de vertu et de qualités essentielles que nous manquons. Et les ornements externes devront être recherchés plus tard, quand nous aurons pourvu aux choses nécessaires ». L’iconoclaste essayiste se détache de toutes les croyances, doctrines closes maintenues par les crédulités superstitieuses. « Il est vraisemblable que le principal crédit des miracles, des visions, des enchantements et de tels effets extraordinaires, vienne de la puissance de l’imagination agissant principalement contre les âmes du vulgaire, plus molles. On leur a si fort saisi la créance qu’ils pensent voir ce qu’ils ne voient pas ». Les démonstrations montaigniennes s’abreuvent aux réfutations sarcastiques de Lucien de Samosate. Si tout ce qui existe est écrit d’avance, à quoi servent les louanges et les sacrifices ? Comment croire à la providence dans un monde régi par l’iniquité et l’injustice ? Ne trouve grâce que le principe averroïste de la double vérité. Une même assertion peut être vraie du point de vue philosophique et fausse du point de vue théologique, et inversement. Une manière de signifier que les sentences religieuses ne sont vraies que pour ceux qui y croient. La célébration de la nature comme critère de validation est un retour au chamanisme, une revanche de l’immanence palpable sur la transcendance ineffable. « Nous avons abandonné la nature et lui voulons apprendre sa leçon, elle qui nous menait si heureusement et si sûrement ». Montaigne défend les sorcières de sa région, héritières des traditions druidiques. Les énergies cosmiques et telluriques nous instruisent. Chaque fois que les dérives civilisationnelles débouchent sur des horizons apocalyptiques, l’écologie redevient l’ultime recours, l’éternel retour, mais dès que la politique s’en empare, les principes de leurs vertus naturelles se déparent.

Toutes les expressions de la vie, humaines, animales, végétales, sont mues par les mêmes énergies minérales, les mêmes pulsations sidérales, les mêmes fluidités conglomérales. « Il y a un certain respect, qui nous attache, et un général devoir d’humanité, non aux bêtes seulement, qui ont vie et sentiment, mais aux arbres mêmes et aux plantes. Nous devons la justice aux hommes, et la grâce et la bénignité aux autres créatures, qui en peuvent être capables. Il y a quelque commerce entre elles et nous, et quelque obligation mutuelle ». L’ethnocentrisme occidental, s’octroyant le monopole d’une science inégalable et d’une civilisation indépassable, est battu en brèche comme l’anthropocentrisme, faisant du genre humain l’unique espèce prédestinée à dominer les autres formes d’existence parce qu’elle s’autoproclame détentrice d’un esprit en connexion avec la volonté divine. Et pourtant, les humains et les animaux ne fonctionnent-ils pas avec les mêmes mécanismes organiques, les mêmes programmations génétiques, les mêmes transmissions génétiques ? N’ont-ils pas les mêmes manières de se mouvoir, de se nourrir, de se grouper, de vivre et de mourir ? Les animaux n’ont-ils pas une connaissance instinctive des secrets de la médecine, contrairement aux humains qui se laissent berner par le charlatanisme ? La théorie des correspondances va jusqu’à décrire la pratique religieuse des éléphants, qui font des ablutions, dressent leur trompe en guise d’imploration, fixent profondément le soleil levant, s’absorbent longuement en contemplation méditative.

Montaigne ne cesse de plaider pour un droit des animaux, qui les préserve des exterminations. Les animaux sont autant que les humains dotés d’intelligence, de roublardise et d’espièglerie. Le mulet de Thalès, trébuchant par inadvertance dans un gué et s’apercevant que l’eau dissout la charge de sel qui l’écrase, recherche, dès lors, le secours des ruisseaux pour s’alléger, jusqu’au jour où son stratagème est découvert et qu’il est lesté de sacs de laine. Contrairement aux humains qui transforment leurs vices en mode de vie, les autres vivants n’usent de la ruse que pour échapper aux brimades. L’instinct de survie des animaux leur permet de puiser leurs remèdes dans la nature, et d’en déjouer les pièges. Ne connaissent-ils pas les mouvements des astres pour se guider et les vertus des plantes pour se guérir ? Dire des animaux, pour les déprécier, qu’ils ne tirent leur science instinctive que de la nature, c’est leur reconnaître un titre dont les humains sont, en grande partie, dépourvus. L’humanité n’est-elle pas, a contrario, la seule espèce vivante à inventer la guerre pour s’entretuer, se ruiner, s’autodétruire. Les animaux nous apportent, quand nous nous donnons la peine de les découvrir, tels qu’ils sont et non tels que nous les fantasmons, autant de richesses intellectuelles et spirituelles que les cultures lointaines. Leur diversité nous éclaire sur notre propre passé et notre propre futur. A condition que nous nous affranchissions de nos préjugés sur tout ce qui nous semble étrange. « Il n’y a d’autre bête au monde à craindre pour l’homme que l’homme ».

Montaigne se veut un interprète de la réalité et non un proférateur de vérité. L’humain n’est pas un concept fini et défini une fois pour toutes, mais une réalité vivante en perpétuelle transformation. L’humain n’est ni une identité magnétique, ni une unité statistique, ni une quiddité stable, ni une marchandise rentable. Chaque être est un monde en soi. Chaque être reflète son environnement de manière incomparable. L’humanité entière est une somme de singularités irréductibles les unes aux autres. Et en même temps, « qui se connaît, connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de l’humaine condition ». Les variations discursives de Montaigne épousent les fluctuations observatives. Ce relativisme prospecteur des possibles puise ses illustrations dans le scepticisme antique, dans les savantes extrapolations du socratisme, de l’épicurisme, du pyrrhonisme, du stoïcisme sans jamais verser dans le nihilisme. Les certitudes, toujours menacées par des certitudes antagonistes, ne sont-elles pas les ferments de tous les conflits ? Les guerres intestines déroulent leurs purifications sanguinaires, leurs monstrueuses exterminations, leurs abjectes justifications. Les tyrannies ne creusent-elles pas leur lit dans le fanatisme ? L’intransigeance religieuse, dès qu’elle se constitue en faction armée, perd sa foi et sa loi, bascule dans l’inclairvoyance passionnelle et l’hystérie collective. La promesse du paradis se réalise sur terre en apocalypse.

En ce siècle terrible des guerres de religion, l’idée de la laïcité se profile comme alternative à la terreur inquisitrice, une laïcité fondée sur la conscience individuelle et collective de la diversité, au-delà de la philosophie de la tolérance qui n’est, en dernier ressort, qu’une attitude résignative. La société civile se constitue de ses multiples composantes, qui s’enrichissent mutuellement de leurs différences. « Cela ne m’effraie pas du tout de voir de la discordance entre mes jugements et ceux d’autrui, et je ne me coupe pas pour autant de la société des hommes qui ont un autre point de vue et sont d’un autre parti que le mien. Au contraire, comme la diversité est la méthode la plus générale que la Nature ait suivie, et surtout en ce qui concerne les esprits, plus que pour les corps, car les esprits sont faits d’une substance plus souple et plus susceptible d’avoir des formes variées, je trouve qu’il est bien plus rare de voir s’accorder des caractères et des desseins. Et il n’y eut jamais au monde deux opinions semblables, pas plus que deux cheveux, ou deux grains. Leur façon d’être la plus générale, c’est la diversité ». Toutes les confessions se valent et s’équivalent. « Tout cela, c’est un signe très évident que nous ne recevons notre religion qu’à notre façon et par nos mains, et non autrement que comme les autres religions se reçoivent. Nous nous sommes rencontrés au pays, où elle était en usage, où nous regardons son ancienneté, ou l’autorité des hommes qui l’ont maintenue, ou craignons les menaces qu’elle attache aux mécréants, ou suivons ses promesses. Ces considérations-là doivent être employées à notre créance, mais comme subsidiaires : ce sont liaisons humaines. Une autre région, d’autres témoins, pareilles promesses et menaces, nous pourraient imprimer par même voie une créance contraire ».

Montaigne s’attaque frontalement à certains vices, considérés comme signes d’omnipotence quand ils s’exercent au profit de l’ordre établi, l’orgueil, la vanité, l’outrecuidance, l’ambition, la condescendance, qui caractérisent l’esprit malin. L’honnête homme se reconnaît à son altérité. Il se mêle aux autres peuples et prend autant plaisir à la découverte de leur culture qu’à la connaissance de la sienne. Le voyage ouvre les chemins de l’épanouissement. La volupté du mouvement, la délectation de l’errance, l’exploration des différences fécondent une éthique, une poétique et une esthétique de fraternité solidaire et d’interactivité stimulante. « Nous prenons en garde les opinions et le savoir d’autrui et puis c’est tout. Il faut les faire nôtres. Nous ressemblons à celui qui, ayant besoin de feu, en irait quérir chez son voisin et, y en ayant trouvé un beau et grand, s’arrêterait là à se chauffer, sans plus se souvenir d’en rapporter chez soi ».

La démarche montaignienne se symbolise par la balance gravée de la question pyrrhonienne « Que sais-je ? ». Tout se pèse et s’évalue. A commencer par les vérités toujours oscillantes, vacillantes, multiformes. La raison humaine est une équerre de sourcier. Elle flotte. Elle grelotte. Elle tremblote avant de repérer le point focal, qui s’avère un bon repérage ou un pur mirage. Les plaisants chercheurs des causes, obsédés par les retombées potentielles, spéculent sur des nébuleuses virtuelles et oublient les matérialités nourricières. La foi sans conscience se saborde dans son expérience. Les humains, à force de prendre leurs comédies pour sérieuses occupations, deviennent les pantins de leurs propres farces. Les masques et les apparences se substituent à la vie. La peau ne se distingue plus de la chemise. A force de s’enfariner le visage, on s’enfarine le cœur. Les gens se confondent avec les fourberies de leurs fonctions sociales et finissent par n’être que des déloyautés ambulantes.

Le motif de la vanité tisse et retisse les fils rouges desdépravations sociales, des corruptibilités pathogènes, des dérives psychogènes. L’époque de Montaigne s’illustre par les vanités en peinture, des œuvres iconiques sur la précarité de la condition humaine. Ici-bas, tout est éphémère, tout s’achève en chimère. La vie n’est-elle qu’une transition matérielle, inconsciente de sa propre essence ? A quoi sert au mortel son identification divine ? L’approche transversale, plurale, diversitaire, s’oppose à la logique pyramidale, exclusive, dissociative, meurtrière. Montaigne traque, dans ses derniers retranchements, la vanité rationnelle, qui prétend fournir des solutions imparables, et qui n’ajoute, en théorie, que des contradictions aux contradictions, et, en pratique, des impasses aux impasses. Demeure une évidence, toute existence est mutante. Tout état est fugace. Tout être est périssable. Comment la raison peut-elle avoir prise sur des choses sans cesse changeantes ? Le langage qui nomme est lui-même continuellement renommé. Il n’y a ni concepts infrangibles, ni définitions intangibles. Les discours, pour éviter les assurances illusoires et les serments décisoires, doivent plier leur lexique aux transmutations sémantiques. Les cohérences philosophiques se tissent dans les mosaïques paradoxales. La coexistence de toutes les opinions n’est possible que dans un cadre profane, qui les admet toutes et n’en distingue aucune.

Montaigne initie la critique radicale de l’européocentrisme, qui se donne comme excellence et précellence. Or, le monde n’est ni statique, ni monolithique. Le concept de diversité est formulé dans toute sa portée philosophique et pratique. L’humanité ne se développe et ne se perpétue que par ses métissages. Une philosophie de la conscience, hérétique, autonome, indépendante, active, animée de volonté constructive et d’audace inventive. Une préscience de l’autogestion. Non point une morale, imposée par des impérativités sociales, mais une éthique détachée de toute contrainte, cultivée dans ce jardin secret que nous sommes seuls à connaître. « Nous devons nous bâtir un modèle intérieur qui soit la pierre de touche de nos actes, et en fonction de lui, tantôt nous féliciter, tantôt nous réprimander. J’ai mes propres lois et mon tribunal pour juger de moi, et je m’y réfère plus qu’à d’autres ». Il n’est d’authentique citoyenneté que la citoyenneté du monde. « Il se tire une merveilleuse clarté pour le jugement humain de la fréquentation du monde. Nous sommes tous contraints et amoncelés en nous, et avons la vue raccourcie à la longueur de notre nez. Quand on demandait à Socrate d’où il était, il ne répondit pas d’Athènes, mais du monde ».

La conquête du nouveau monde par le catholicisme génocidaire, l’évangélisation ethnocidaire, démontre, en arrière-fond, de quelles machinations politiques la religion est capable pour étendre sa puissance. « Tant de villes rasées, tant de peuples exterminés, passés au fil de l’épée, et la plus riche et la plus belle partie du monde bouleversée dans l’intérêt du négoce des perles et du poivre… Beau résultat ! Jamais l’ambition, jamais les inimitiés ouvertes n’ont poussé les hommes les uns contre les autres à de si horribles hostilités et à des désastres aussi affreux ». « Peu importent leurs noms, car ils n’existent plus ; la désolation due à cette conquête, d’un genre extraordinaire et inouï, s’est étendue jusqu’à l’abolition complète des noms et de l’ancienne topographie des lieux ».« Notre monde vient d’en découvrir un autre. Et qui peut nous garantir que c’est le dernier de ses frères, puisque les Démons, les Sybilles et nous-mêmes avons ignoré celui-là jusqu’à maintenant ? ». Montaigne donne, en exemple, le sort terrible réservé au roi du Pérou par les conquérants espagnols, qui, non contents de récupérer, en rançons et butins, l’essentiel de ses richesses, le dépouillèrent jusqu’à l’os. « Il leur prit cependant l’envie de voir, au prix de quelque trahison que ce fût, ce que pouvait contenir encore le reste des trésors de ce roi, et de profiter pleinement de ce qu’il avait conservé. On l’accusa donc avec de fausses preuves, de vouloir soulever ses provinces pour recouvrer sa liberté ; et par un beau jugement, rendu par ceux-là mêmes qui étaient les auteurs de cette machination, on le condamna à être pendu et étranglé publiquement, non sans lui avoir évité d’être brûlé vif en lui administrant le baptême pour se racheter lors de son supplice : traitement horrible et inouï, qu’il supporta cependant sans s’effondrer, avec une contenance et des paroles d’une tournure et d’une gravité vraiment royales. Et pour endormir les peuples stupéfaits et abasourdis par un traitement aussi exceptionnel, on simula un grand deuil, et on ordonna que lui soient faites de somptueuses funérailles ».

Le pouvoir religieux exécute ses homicides en chaîne dans l’impunité totale. Le pacifisme métaphysique s’accomplit dans l’anéantissement physique. La surenchère tortionnaire se termine dans la jouissance sadique. Comment ne pas penser aux atrocités des dernières guerres coloniales ? « A peine me pouvais-je persuader, avant que je l’eusse vu, qu’il se fût trouvé des âmes si monstrueuses qui, pour le seul plaisir du meurtre, le voulussent commettre : hacher et détrancher les membres d’autrui ; aiguiser leur esprit à inventer des tourments inusités et des morts nouvelles, sans inimitié, sans profit, pour cette seule fin de jouir du plaisant spectacle des gestes et mouvements pitoyables, des gémissements et voix lamentables d’un homme mourant en angoisse ». « Pour tuer et manifester en même temps leur colère, les tyrans ont employé toute leur habileté à trouver le moyen de faire durer la mort. Ils veulent que leurs ennemis s’en aillent, mais pas trop vite, pour avoir le temps de savourer leur vengeance. Et là, ils sont bien en peine : car si les tourments sont violents, ils sont courts ; et s’ils sont longs, ils ne sont pas assez douloureux à leur gré. Les voilà donc à utiliser leurs instruments de torture ».L’inquisition ouvertement se dénonce. Tout pouvoir politique est corrupteur, générateur de cynisme et de sadisme. Entre absolutismes en lutte, féodalisme, catholicisme et monarchisme, conservatisme, fanatisme et modernisme, nulle espérance ne se dépiste. Montaigne brouille sciemment les pistes pour libérer sa réflexion des entraves institutionnelles. Son capharnaüm philosophique est l’expression même de la diversité et de la laïcité. Se magnifient les mystères divins quand ils s’harmonisent avec la télesthésie chamanique. Se valorisent les préceptes religieux quand ils prodiguent des principes éthiques. S’anoblissent les conduites quand elles puisent leur exemplarité dans les vérités mythologiques. Une pensée sensualiste, dynamique, en interrogation permanente sur son efficience dans la pratique. S’explorent les odeurs, les saveurs, les couleurs, les mystères des ombres et des lumières, des clairs et des obscurs, des pleins et des vides, toutes les subtiles différences entre choses semblables. L’atomisme lucrécien se décline en phénoménologie de la perception. S’ouvrent dès lors les possibilités infinies de sensibilités connectives, de réceptivités constructives, d’affinités créatives.

Commémoration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918.

Russes et marocains au secours des français.

Par Mustapha Saha

A l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice du 11 Novembre 1918 à Paris, Vladimir Poutine, en escapade de la messe officielle, a déposé une gerbe, sous pluie battante, sur le monument en hommage au corps expéditionnaire russe de quarante mille hommes, engagés aux côtés des français pendant la Première Guerre mondiale. Noires limousines et rouges églantines sur statue de bronze. Contrairement à la grande kermesse de l’Arc de Triomphe, la cérémonie sur berges de Seine se déroule dans une étonnante intimité. Le secteur est largement isolé et sécurisé. Ne se profilent sous les arbres qu’uniformes sombres et gendarmes en surnombre. La discrétion des autorités françaises n’est pas anodine. Cette histoire singulière concerne des soldats inclassables, irrécupérables, qui se distinguent autant par leur bravoure sur les champs de bataille que par leur refus des horreurs de la mitraille. (Eric Deroo, Gérard Gorokhoff : Héros et mutins, les soldats russes sur le front français 1916 – 1918, éditions Gallimard, 2010). (Rémi Adam : La Révolte des soldats russes en France, éditions Les Bons caractères, 2007). La Révolution de 1917 provoque une mutinerie de neuf mille soldats russes, qui proclament une république soviétique dans leur camp de La Courtine dans la Creuse. Des tracts révèlent que ces soldats ont été échangés, comme des marchandises, contre d’importantes livraisons d’armes et de munitions au tsar Nicolas II. La colère gronde plus fort que les canons. Au-delà des musiques et des danses traditionnelles, de l’ours Michka promu mascotte et porte-bonheur, les idées révolutionnaires trouvent leur bon terreau dans le bourbier militaire. Il suffit de lire Le journal de Stéphane Ivanovitch Gavrilrenko, un soldat russe en France 1916 – 1917, éditions Privat, 2014, qui décrit les tranchées de l’enfer dans un style ironique et mélancolique. Après la guerre, Il n’est que l’ours Michka qui prolonge tranquillement son existence au Jardin d’Acclimatation de Paris avec la bienveillance de sa marraine, l’actrice et chanteuse Mistinguette.

Léon Trotski relate cette révolte : « Pendant ce temps, bien loin au-delà des frontières du pays, sur le territoire français, l’on procéda, à l’échelle d’un laboratoire, à une tentative de résurrection des troupes russes, en dehors de la portée des bolcheviks ». « Les soldats ne se trompaient pas. A l’égard des patrons alliés, ils ne nourrissaient pas la moindre sympathie, et à l’égard de leurs officiers, pas la moindre confiance ». « La première brigade était sortie de la subordination. Elle ne voulait combattre ni pour l’Alsace ni pour la Lorraine. Elle ne voulait pas mourir pour la belle France. Elle voulait essayer de vivre dans la Russie neuve. ». « Au milieu de bourgades bourgeoises, dans un immense camp, commencèrent à vivre en des conditions tout à fait particulières, insolites, environ dix mille soldats russes mutinés et armés, n’ayant pas auprès d’eux d’officiers et n’acceptant pas, résolument, de se soumettre à quiconque ». La deuxième brigade russe est engagée contre la première. Une canonnade méthodique est ouverte jusqu’à reddition totale. « C’est ainsi que les autorités militaires de la France mettaient en scène sur leur territoire une guerre civile entre Russes, après l’avoir précautionneusement entourée d’une barrière de baïonnettes. C’était une répétition générale. Par la suite, la France gouvernante organisa la guerre civile sur le territoire de la Russie elle-même en l’encerclant avec les fils barbelés du blocus ». « A la fin des fins, les mutins furent écrasés. Le nombre des victimes est resté inconnu. L’ordre, en tout cas, fut rétabli. Mais quelques semaines après, déjà, la deuxième brigade, qui avait tiré sur la première, se trouva prise de la même maladie… Les soldats russes avaient apporté une terrible contagion à travers les mers, dans leurs musettes de toile, dans les plis de leurs capotes et dans le secret de leurs âmes. Par-là est remarquable ce dramatique épisode de La Courtine, qui représente en quelque sorte une expérience idéale, consciemment réalisée, presque sous la cloche d’une machine pneumatique, pour l’étude des processus intérieurs préparés dans l’armée russe par tout le passé du pays » (Léon Trostski : Histoire de la révolution russe, éditions du Seuil, 1967).

Les leaders de la subversion sont emprisonnés à l’île d’Aix. Dix mille russes sont déportés en Algérie, dispersés entre mer et désert, reconvertis en travailleurs forés au service des colons. Ces soldats démobilisés, venus d’un pays communiste non reconnu, n’ont aucun statut légal. Ils sont soupçonnés d’être des révolutionnaires professionnels, missionnés pour inoculer le virus de l’agitation aux populations algériennes. L’autorité militaire les contrôle et décide de leur sort à sa guise. La censure frappe leur correspondance. Qu’ils travaillent dans les fermes, dans les mines de plomb de Chebet-Kohol ou sur les chantiers de chemin de fer, ils disposent formellement de contrats de trois mois reconductibles pour un franc de salaire. Ils remplacent avantageusement les indigènes morts à la guerre. En 1920, un accord secret entre français et soviétiques permet aux russes, qui le désirent, de regagner leur terre natale. Personne ne sait ce que sont devenus leurs compatriotes fondus dans la nature. Demeure l’étrangeté de certains noms à consonnance slave en terre maghrébine.

Bientôt, l’ancienne flotte impériale et d’autres bateaux de réfugiés, en provenance de Constantinople, débarquent une véritable diaspora russe, désormais apatride, à Bizerte et sur les côtes maghrébines. Des aristocrates, des écrivains, des artistes, des ingénieurs s’installent dans les prairies marocaines. Le fils de Léon Tolstoï s’établit à Rabat. D’autres immigrés, humiliés dans la capitale parisienne, retrouvent leur utilité sociale et leur considération morale de l’autre côté de la Méditerranée. Leur appartenance européenne leur assure les privilèges coloniaux. Dans les environs de Kenitra, de Rabat, de Marrakech, ils fondent des villages de style russe, des plantations d’olives et d’orangers. Leur expertise et leur gestion sont particulièrement recherchés dans le secteur agricole. Les techniciens russes investissent fructueusement leurs compétences dans les grands travaux publics. La cathédrale Notre Dame de l’Assomption de Casablanca et l’église orthodoxe de la Résurrection du christ de Rabat appartiennent au patrimoine architectural. Leur littérature, leur théâtre, leur musique rayonnent au-delà du cercle communautaire. Les bals russes, organisés dans les jardins du palais royal de Rabat, connaissent une grande vogue. Pendant la lutte pour l’indépendance, la propagande française pousse les occidentaux vers de nouveaux exils, en Europe et aux Amériques. Les russes quittent, dans le même mouvement, leur patrie d’adoption, laissant derrière eux leurs legs culturels et perpétuant dans le monde leur héritage marocain.

Pendant le Première Guerre mondiale, deux ans à peine après le protectorat, quelques centaines de militaires russes sont intégrés dans la division marocaine, qui comprend pêle-mêle une moitié d’européens, des légionnaires, des marsouins, des zouaves, et une moitié de tirailleurs marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, malgaches. Le résident général Hubert Lyautey se retrouve devant un dilemme, fournir des troupes à la métropole et garder une armée coloniale pour soumettre, pacifier dans le langage du colonisateur, les régions rebelles. Il envoie cinquante mille hommes au front et garde trente-cinq mille hommes qu(il met en scène dans une stratégie baptisée coquille d’œuf, une opération spectaculaire d’intoxication où la soldatesque se montre avec ostentation dans les zones sensibles, les défilés et les revues militaires. Guerre psychologique pour impressionner les marocains et décourager leurs velléités de résistance. Les français s’accrochent aux villes conquises, romancent leurs victoires et minimisent leurs défaites. Les soulèvements tribaux leur infligent malgré tout de grands revers. En novembre 2014, ils tombent à El Herri dans le piège de Moha Ou Hamou, chef de la tribu Zayane, et perdent en une seule journée 623 militaires.

Un premier contingent de 4 500 combattants marocains est engagé dans les opérations dès Août 1914. Un millier de spahis sont également présents en France avant de rejoindre, en 1917, l’armée d’Orient, et de se battre dans les rudes montagnes de la Grèce du Nord. Le Maroc entre officiellement en guerre aux côtés de la France en Janvier 1915 avec au total 40 000 soldats. La condescendance coloniale se souligne dans l’intitulé du détachement : « régiment de marche de chasseurs indigènes à pied », qui devient par la suite « régiment de marche de tirailleurs marocains ». Les marocains rechignent à voler au secours d’un pays qui les écrase et foule aux pieds leur dignité. Le recrutement autoritaire est de rigueur faute de volontaires, par l’intermédiaire du Maghzen, des caïds et des chefs de tribus ralliés aux français. Les jeunes réfractaires se réfugient dans les montagnes inaccessibles et les régions insoumises.

Les fantassins marocains démontrent leur courage et leur habilité manœuvrière dès la bataille de la Marne, participent, en première ligne, aux grandes offensives de l’Artois, de la Somme et de Verdun. Ils constituent les troupes de choc dans les attaques-surprises. Ils se faufilent en silence jusqu’au cœur des dispositifs adverses, neutralisent sans coup férir guetteurs et sentinelles, rapportent de leurs expéditions nocturnes des armes et des informations précieuses. Leur perspicacité, leur endurance, leur adaptation à tous les terrains les désignent pour accomplir les audacieux coups de main. Sur Le Chemin des Dames, ils percent les lignes allemandes avant de recevoir l’ordre de se replier parce que trop avancés. Les sacrifices sont lourds. Onze mille hommes, un quart de l’effectif, sont tués, blessés ou portés disparus. L’argile champenoise couve à jamais leur mémoire anonyme et nommée. Le journal Le Miroir du 20 Septembre 1914 titre en première page : « Nos braves tirailleurs marocains, dont les charges à la baïonnette sèment la panique chez l’ennemi, combattent en héros dignes de l’antiquité ». Renvoi insidieux à l’époque multiséculaire où le Maghreb était partiellement une colonie romaine. La domination occidentale depuis la Renaissance se légitime toujours par sa double filiation gréco-romaine et judéo-chrétienne en occultant la part civilisationnelle des autres cultures. Les faits d’armes des combattants marocains, ne sont aujourd’hui, de la même manière, évoquée dans nul article, dans nul discours. (Jean-Pierre Riera, Christophe Tournon, Ana ! Frères d’armes marocains dans les deux guerres mondiales, éditions Senso Unico, 2014).

L’énigme du temps dans l’œuvre

d’Ilham Laraki Omari

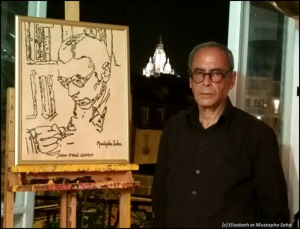

Par Mustapha Saha + photos

Au Salon d’Automne 2O18 de Paris, la toile d’Ilham Laraki Omari aimante les regards comme une interpellation métaphysique. Le titre du tableau, « Les Temps », évoque au pluriel les dimensions infinies de cette bande passante de l’éternité. L’œuvre se décline en trois plans décalés, incrustés de symboles insolites, emboîtement des quintessences active et passive, motrices des dynamiques vitales. Une aiguille sur cadran tourne à rebours. La circularité visuelle ouvre des interstices dans ses profondeurs. Le temps insère sa limpidité dans la double attraction cosmique et tellurique. L’artiste passe de l’autre côté du miroir pour intercepter les réverbérations chromatiques. La pensée du temps chamboule le temps de la pensée. Le temps n’est-il pas la vie dans son immuable continuité et sa diversité sans cesse renouvelée. Le temps se piste dans son arantelle connective.

L’œuvre exposée s’invite dans la conversation comme thématique sibylline. L’artiste n’est qu’un relais médiumnique, un messager de l’indicible. Des inspirations lointaines, indécryptables, le traversent, guident son œil, sa main, son corps et son âme dans leurs vibrations profondes, dans leurs pulsations fécondes. La méditation procure la réflexion philosophique consubstantielle à la transe artistique. Le temps de la création, quand la disponibilité s’y prête, se déploie dans son champ magnétique, sans bornes chronométriques. La vision comme un mirage se précise, et aussitôt se volatilise. Les images vagabondes se dissolvent dans leurs nuées génératives. Quand l’effervescence onirique, l’exaltation poétique, l’incandescence fantasmagorique enflamment les fibres sensibles, l’artiste se claquemure dans son refuge intime. Le corps à corps avec l’œuvre en gestation commence. L’émotion esthétique germine dans la frénésie créative. L’artiste se dérobe. L’œuvre d’indices s’enrobe. Ilham nous montre sur son portable un croquis pris sur le vif, avant qu’illumination ne se dissipe. L’encre, le fusain, la mine de plomb conjuguent leurs filigranes alchimiques. Une locomotive du temps traçant sa voie dans l’infinité sidérale. L’artiste capte des luminosités imperceptibles, des translucidités indiscernables, des limpidités indétectables que palette transmute en allégories transmissibles. Le langage pictural se divinise quand il transcode métaphoriquement l’intemporalité divine. La matière se spiritualise. La sacralité se sensualise.

S’évoque le concept de durée chez Henri Bergson, l’expérience vécue du temps hors programmation restrictive, l’intemporelle ondulation fluidique, l’imprévisible irruption créative. Les données immédiates de la conscience échappent aux prédéterminations cognitives. L’intuition s’embranche au temps de l’intérieur, coule dans ses modulations porteuses. La fausse dissociation du corps et de l’esprit, du matériel et de l’immatériel, s’estompe. L’invisible se sémantise dans la démultiplication de ses possibles. L’artiste, aventurier de l’irraisonnable, se jette dans le vertige de l’insaisissable. La complexité mouvante du temps, mystérieuse, mystique, dépasse ses fragmentations répétitives, ses quantifications limitatives, ses modélisations falsificatrices. L’œuvre d’Ilham exprime le temps organique dans ses manifestations fluctuantes et ses métamorphoses évolutives. La mémoire du futur, perçue dans sa plénitude subjective, fusionne le passé, le présent et l’avenir, une durée irréductible à « la mesure du mouvement, selon l’avant et l’après » (Aristote).

Ilham nous gratifie d’anecdotes savoureuses dans sa quête de montres tournant à l’envers. Les horlogers consultés, convaincus de l’impossibilité technique d’inverser les mécanismes, la prennent pour une sorcière. L’art a des motivations que le bon sens de l’artisan ignore. L’encastrement des plans signifie en l’occurrence la transition continuelle, la transformation perpétuelle, l’errance dans les tortilles sensorielles. Le tourbillon de convergence absorbe les permanences et les émergences. La sublimation plastique signalise les passages. L’interférence des causes et des effets anime la boucle rétroactive. Le temps, à l’instar de la boule de neige qui cristallise de nouvelles particules au fur et à mesure qu’elle dévale la pente, est une mémoire anamnésique. Toutes les pensées, toutes les actions s’y imbriquent et s’y impliquent pour ouvrir des perspectives inédites. Les interrogations initiales se creusent et s’approfondissent. Des antinomies s’accordent. Des paradoxalités s’assemblent. Des taches se transfigurent en motifs involontaires. Se profilent parfois d’étranges bestiaires, des paysages extraordinaires, des créatures surgis d’indéfinissables imaginaires. La muse parsème la peinture d’imprévisibilités déroutantes.

L’art, depuis ses origines, interroge le temps. « Trois mille six cents fois par heure, la seconde chuchote : souviens-toi »(Charles Baudelaire). Les sculptures et les peintures d’Ilham traquent le temps dans ses intermédiations machiniques et ses pigmentations iconiques. Les titres sont suffisamment éloquents. Le Sablier, La Roue, Le Chapelet, L’Engrenage, L’Empreinte du Temps, Le Tissage du Temps se posent comme jointures entre totalité métaphysique et relativité physique, cadence existentielle et polyrythmie spirituelle. L’artiste accède à l’essence du réel par la singularité de ses modèles. « C’est la vie intérieure des choses que l’artiste voit transparaître à travers leurs formes et leurs couleurs » (Henri Bergson, Le Rire). L’art, énergisé par les ondes intuitives, déborde l’intelligence utilitaire, transperce les limites de la connaissance, ouvre les chemins de l’absolu. La réalité se réalise au cœur du sensible, dans l’interaction de la perception, de l’expression et de la création. L’art nous plonge dans la sensation instantanée, contrairement au langage qui nous distancie. Ilham fait le même constat : « Le temps, je ne peux l’exprimer que dans mes œuvres. Dès que je le formule en mots, il s’évapore ».L’art, en connexion avec le temps dans son action créative, est un acte thaumaturgique de création. A chaque œuvre nouvelle adhèrent des sentiments nouveaux générés par l’œuvre elle-même. L’acte temporel s’y manifeste comme une création en rupture avec les fausses généralités de notre vie contingente. L’intensité émotionnelle suscitée par l’œuvre particulière, qui lui reste à jamais liée, nous révèle que nos sentiments relèvent d’une histoire ouverte. L’emprise affective de l’art alimente et conforte notre relation mystique à la vie.

© Mustapha Saha

| Garanti sans virus. www.avast.com |

4 pièces jointes

Nostalgie coloniale et diversité culturelle dans la mode parisienne

Par Mustapha Saha

Trois cents rues et bâtiments publics parisiens portent encore des noms célébrant la légende coloniale (Didier Epsztajn : Guide du Paris colonial et des banlieues Editions Syllepse, Paris 2018). La toponymie s’accroche à la postérité comme une mémoire honteuse, mais toujours présente. Les dénominations exotiques rappellent subliminalement les possessions françaises, les conquêtes épiques des territoires barbares, les glorieuses expéditions civilisatrices. « Le langage du colon, quand il parle du colonisé, est un langage zoologique. On fait allusion aux mouvements de reptation du Jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, aux pullulements, aux grouillements, aux gesticulations. Le colon, quand il veut bien décrire et trouver le mot juste, se réfère constamment au bestiaire. » (Frantz Fanon : Les Damnés de la Terre, éditions François Maspero, 1961). Et pourtant, cette même histoire grouille de résistances, de révoltes, de luttes de libération. Quelques figures emblématiques sont, tardivement, immortalisées sur les plaques bleues, l’abolitionniste modéré Victor Schœlcher, le colonel Louis Delgrès, commandant de Basse-Terre, déserteur de l’armée pour combattre les troupes bonapartistes voulant rétablir l’esclavage, l’Emir Abd El Kader, Toussaint Louverture. « Peuple français, tu as tout vu / Oui, tout vu de tes propres yeux / Et maintenant vas-tu parler ? / Et maintenant vas-tu te taire ? » (Kateb Yassin : La Gueule du loup, 17 Octobre 1961).

La nostalgie est un retour sur la douleur, une tentative désespérée de revivre, dans la sublimation mémorielle, les temps bénis où le colon, du fait même qu’il était colon, indépendamment de sa position sociale, était le maître absolu, où l’autochtone, du fait même qu’il était autochtone, était l’indigène infériorisé, déshumanisé, animalisé (Albert Memmi : Portrait du Colonisé, précédé du Portrait du colonisateur, préface de Jean-Paul Sartre, éditions Gallimard, 1957). Cette nostalgie coloniale s’inscrit comme légitimation historique dans les luttes politiques actuelles avec la remontée idéologique du fascisme, la banalisation du racisme, les offensives électorales des populismes. Les nouvelles guerres orchestrées par l’occident livrent leurs réfugiés comme victimes expiatoires. Le regret du paradis perdu se perpétue comme un vestige générationnel, hanté par des fantômes prompts à réinvestir les temps présents. Le revanchard mélancolique se perçoit comme un héros romantique « contraint de commettre le mal par nostalgie d’un bien impossible (Albert Camus : L’Homme révolté, éditions Gallimard, 1951). La nostalgie politique, la manie commémorative, l’obsession sécuritaire remplissent le vide utopique, la vacance cognitive, l’insignifiance philosophique. Les ruines se valorisent, non point comme savoirs archéologiques, mais comme attractions touristiques, distractions pittoresques, décors ubuesques d’expéditions sans risques. Au XVIème siècle, Michel de Montaigne, penseur de la laïcité diversitaire, critiquait déjà la vanité des mauvais voyageurs, enfermés dans leur égotisme, indifférents aux découvertes enrichissantes. Le syndrome de fatuité et le complexe de supériorité s’entretiennent toujours comme catalyseurs de la xénophobie dévastatrice.

La mercatique festive vend aujourd’hui les soirées safaris clefs en mains, avec leurs costumes exotiques, leur savane fictive, leurs panthères factices, avec le même message d’encanaillement sauvage que les revues cabarétiques des années folles. Nouvelles technologies obligent, lions, tigres, hippopotames, girafes, éléphants, zèbres, crocodiles, indigènes armés de lances préhistoriques et grands sorciers vaudous se projettent grandeur nature sur les murs. Les marabouts et les fakirs en invités vedettes se sollicitent. Des ambiances bestiales se suggèrent sous kugurumi de tigre ou de léopard. Femmes des cavernes sous perruque afro, serre-têtes en os et boucles d’oreilles en crocs, dans sa tenue zouloue en raphia naturel, rallument les désirs oubliés.

La collection 2019 de Léonard s’estampille d’images coloniales.La désuétude allège les temps regrettables de leurs empreintes insoutenables. Le sortilège juxtapose et superpose fantasmagories asiatiques et sorcelleries africaines. Le pantalon rococo taquine la jupe polynésienne. Les teintures ancestrales puisent leur rouge profond dans les terres lointaines. Les stylistiques Masaï, leurs ostentations cérémoniales et leurs parures nuptiales, leurs magnificences vestimentaires et leurs pictogrammes ornementaires, transmettent subrepticement, au-delà de leur récupération luxueuse, leurs codes magiques. Les chevelures se tressent. Les codes se transgressent. Les corps se décontractent dans les tenues oniriques. Ainsi en est-il des emprunts dans la haute couture, l’altérité se sublime ou se folklorise et s’élime. La saharienne est entrée dans la mode par effraction, réhabilitée, purifiée de ses immaculations sanguines, par Yves Saint Laurent en 1968. La gabardine de coton, consacrée par des reportages dithyrambiques, conquiert les silhouettes féminines, devient, par un extraordinaire retournement sémiotique, synonyme de liberté et de séduction.

Pour Manish Arora, la mode est une fête planétaire, pétillante de bonne humeur, croustillante d’imprévisibilités malicieuses, foisonnante de symboliques africaines, indiennes, égyptiennes, gitanes, nippones, saisies dans leurs synergies vivifiantes. Une douce folie psychédélique, intemporelle, où les traditions ludiques épousent les utopies nordiques. L’imagination pétulante explose en couleurs et en formes extravagantes. Les ceintures et les écharpes emmitouflent la taille et le cou dans des martingales serpentines. Les arabesques, les chamarrures, les fioritures déclinent leur sémantique diablotine. Les cœurs s’étincellent dans les étoiles. Baskets sur semelles compensées, socquettes aux géométries contrastées, sacs à main incrustés d’yeux projecteurs de rayons laser, textures phosphorescentes, breloques et fanfreluches fluorescentes, la féérie carnavalesque fait irruption sur les podiums. La diversité culturelle irradie l’atmosphère de son mystère alchimique.

Mustapha Saha.

Sociologue, poète, artiste peintre.

*

LA FEERIE KLIMT A L’EPREUVE DU NUMERIQUE

PAR MUSTAPHA SAHA

Dans le premier Centre d’Art Numérique de Paris dénommé Atelier des Lumières, la visite dite immersive dans les œuvres de Gustav Klimt, d’Egon Schiele, de Friedensreich Hundertwasser, projections multidimensionnelles mues par les musiques de Frédéric Chopin, de Gustav Mahler, de Richard Strauss, peine à se transmuter en voyage onirique. Des surfaces gigantesques sont balayées, en flux continu, par des couleurs hallucinantes. L’ancienne fonderie Plichon, conservée dans ses structures métalliques, ne réussit pas à se transformer en vaisseau cosmique. Le sol, foisonnant d’innombrables fleurs colorées, ne se métamorphose pas en jardin édénique. Les corps emportés dans une spirale infernale, submergés de sensations volatiles, se laissent noyer dans les fontaines chromatiques. Une formidable opération de marketing culturel qui draine, en quelques mois, des centaines de milliers de spectateurs. Inutile d’espérer en sortir, qu’on soit néophyte ou connaisseur, imprégné de la véritable féérie Klimt.

L’art de Gustav Klimt, convulsé par des fondus enchaînés, des travelling circulaires, des fondus enchaînés, des zooms déchaînés, garde jalousement ses chiffres illisibles et ses paraboles invisibles. Les motifs décoratifs auréolent l’enceinte de coupoles factices. Les muses, Adèle Bloch-Bauer, Fritza Riedler, femmes fatales parées de bijoux somptueux, se réincarnent en poupées cybernétiques. Cent quarante vidéoprojecteurs ajustent leurs trois mille clichés numérisés à chaque pan de béton, parterre et plafond compris. Les images défilent en mitraille. Les visiteurs assis par terre, regards hypnotisés par le feu d’artifice, semblent tétanisés par les vagues lumineuses. Un détail minuscule sur une robe dans le tableau L’Espoir, triangle sans intérêt quelconque, agrandi démesurément, se vante comme un voilier imperceptible. La supercherie intellectuelle justifie comme elle peut son insignifiance. Le patchwork numérique déstructure les constructions initiales, décompose et recompose les éléments infimes, rentabilise l’effet spectaculaire. Nul besoin d’experts pour décrypter l’éphémère. Chacun se forge son interprétation personnelle. Dans la salle des miroirs, le vieux bassin reflète le tourbillon hologrammique. On se prend à rêver de nénuphars impressionnistes s’illuminant comme étoiles, de tournesols vangoghiens explosant comme soleils. On voudrait sauter comme Mary Poppins à pieds joints dans les tableaux. Nulle interactivité ne permet l’initiative. Les dés sont pipés dans le montage. On se promène dans un espace clos, minutieusement balisé. Demeure la décontraction récréative. Aucune alarme ne sonne quand des enfants courent derrière les formes fuyantes, jouent avec les apparitions – disparitions des figures, quand des couples entament un mouvement de valse. Certains chuchotent, d’autres conversent bruyamment, personne ne s’en offusque. Au bout du parcours, le sensationnel tarit l’émotionnel. L’esprit critique décroche dans ce drôle de navire. L’œil s’émerveille et chavire. La débauche psychédélique ne laisse qu’un agréable sentiment d’une escapade ludique.

A la fin du dix-neuvième siècle, Gustav Klimt acquiert sa renommée en achevant, au pied levé, les fresques historiques du Kunsthistorisches Museum après la disparition de Hans Makart. La Sécession viennoise, à l’instar de l’Art Nouveau, n’a-t-elle brisé les barrières entre Beaux-arts et Arts décoratifs, et proclamé l’art total comme libération esthétique ? Gustav Klimt, exalté par l’Hymne à la joie orchestré par Richard Wagner, crée la Brise Beethoven, dans une plastique symphonique de trente-quatre mètres sur deux. Luxuriance ornementale, profusion florale, figures sacrales. Les ondulations aurifères, les oscillations vibratoires, les miroitements des éclats de verre, accentuent la translucidité fascinatoire. Les paysages propices à la contemplation, loin de l’agitation sociale, dispersent leurs couleurs primaires en petites touches comme frémissantes étincelles. Egon Schiele, le disciple, se démarque très vite du père spirituel, décline, a contrario, ses autoportraits, taraudés par une angoisse insurmontable, ses personnages faméliques, ses arbres mélancoliques, dans la sobriété des lignes et la brutalité des signes.

L’art vidéo se manifeste comme détournement des techniques télévisuelles dès les années soixante. L’artiste sud-coréen Nam June Paik (1932 – 2006), membre du groupe Flexus, inspiré par les compositions sur bruits naturels de John Cage, expose treize téléviseurs munis d’aimants pour distordre les images. Il s’agit, en perturbant la relation addictive du spectateur au petit écran, de provoquer un électrochoc psychologique, une prise de conscience de l’aliénation audiovisuelle. Le père fondateur l’art vidéo le définit comme un art de l’espace et du temps absolus, exigeant une grammaire exigeant une grammaire exclusive et une grille de lecture incisive. L’art vidéo bascule dans la déconstruction kaléidoscopique et la mobilité rhizomique. Son fondateur le définit comme un art de l’espace et du temps absolus, avec une grammaire exclusive et une grille de lecture incisive. Nam June Paik invente, par la suite, avec l’ingénieur japonais Shuya Abe un synthétiseur éditant simultanément sept vidéos différentes où les couleurs sont perpétuellement mixées et modifiées. L’écran devient une toile mouvante pour une nouvelle génération d’artistes électroniques. Le concepteur déclare : « Cette technique nous permet de façonner l’écran aussi librement que Pablo Picasso et aussi précisément que Léonard de Vinci. »

La télévision, objet culte de la société de consommation, outil imparable de manipulation médiatique, est sabordé de l’intérieur par l’extension de ses potentialités artistiques. En 1967, Nam June Paik et la violoncelliste Charlotte Moorman sont arrêtés par la police pendant la représentation de l’opéra Sextronic où la musicienne fait courir son archet le dos nu de son alter ego. Autant de signaux, avec la spontanéité dramaturgique du Living Theatre et la littérature de la Beat Generation, annonciateurs de la révoltion planétaire de 1968. Les deux acolytes produisent, en cette même année, TV Bra où Moorman porte deux écrans miniatures en guise de soutien-gorge. Electronic Superhighway présente, plus tard, un assemblage de trois cents téléviseurs dans des néons traçant la carte des Etats-Unis. Les images filent à toute vitesse. Se suggère une perte de mémoire de la superpuissance américaine, qui n’a pour ultime recours que la fuite en avant. Paik associe à la fin du siècle l’audiovisuelle à la robotique, sachant pertinemment que la fée électronique peut se révéler la pire mégère. Pointent à l’horizon les spectres destructeurs et les présages émancipateurs. N’est-ce pas par l’art, cet avatar de la vie, insaisissable, ironique, ouvert sur l’imprévisible, que l’humaine humanité soumet les technologies au lieu d’y être soumise ? L’intelligence artificielle a beau concurrencer le génie humain sur le terrain de la création, les algorithmes ne produisent que des œuvres machniniques.

La technologie multimédia du mapping vidéo, ou fresque lumineuse, redonne aux architectures sacrées leur divine splendeur. La peau virtuelle épouse en parfaite syntonie le relief naturel. Les merveilles antiques, égyptiennes, grecques, byzantines, n’étaient-elles pas lustrées de belles couleurs ? Des logiciels spécifiques reproduisent en grande dimension sur façades de cathédrales des volutes captivantes, des figurations envoûtantes, des arabesques ensorcelantes. Chartres en Lumières se donne en exemple emblématique Les parcs d’attraction font grand usage de cette technique attractive. Des campagnes publicitaires abusent de l’impressionnante visibilité pour inonder les villes dans leurs messages insipides. Au-delà des exploitations mercantiles, les projections mapping sont devenus des médiums artistiques à part entière. Des scientifiques ont conçu sur ce principe un espace de travail ubiquitaire reliant, en temps réel, des bureaux situés aux quatre coins de la planète. Des artistes ingérables, des activistes indésirables, des saltimbanques irrécupérables, utilisent l’art technologique public comme arme de guérilla culturelle. Le nouveau monde en germination fleurit d’expressions inédites.

Mustapha Saha.

Sociologue, poète, artiste peintre.

Les dernières photos de Rachid Taha merci Mustapha

NASS EL GHIWANE

MERVEILLEUX COLPORTEURS DES POETIQUES POPULAIRES

PAR MUSTAPHA SAHA